Les Sentinelles : Quand la BD réinvente les super-héros dans la Grande Guerre #

Genèse et contexte éditorial de la série #

Le projet Les Sentinelles naît au carrefour des influences. Xavier Dorison, déjà reconnu pour ses scénarios exigeants, souhaite explorer la part d’ombre de la Grande Guerre à travers le prisme des super-héros européens. Il s’appuie sur les expérimentations narratives initiées dans la bande dessinée franco-belge tout en adaptant les codes esthétiques du comic américain. La collaboration avec Enrique Breccia, artiste argentin réputé pour son trait expressif et sa capacité à installer des ambiances puissantes, s’impose comme une évidence pour donner corps aux paradoxes visuels et moraux du récit.

- Le choix du réalisme historique pour aborder des thèmes de science-fiction donne au projet une texture singulière, emblématique de l’uchronie.

- La série bénéficie du soutien décisif des éditions Delcourt, reconnues pour leur engagement en faveur des créations ambitieuses et leur capacité à toucher un lectorat adulte à la recherche d’œuvres exigeantes.

- L’intégration de la Première Guerre mondiale comme cadre central impose une atmosphère oppressante, renforcée par une documentation fouillée et un souci du détail qui confère à l’ensemble une crédibilité rare.

Nous constatons que ce contexte éditorial rigoureux permet à Les Sentinelles d’installer un regard neuf sur l’âge des super-héros, en renouant avec l’héritage du récit historique tout en transcendant les frontières traditionnelles du genre.

Synopsis et récit : un cyborg sur les champs de bataille de 14-18 #

L’intrigue se centre autour de Gabriel Féraud, inventeur idéaliste dont la vie bascule dans l’horreur du conflit mondial. Grièvement blessé et amputé, Féraud accepte une proposition du colonel Mirreau : céder le secret de sa pile au radium — ultime pièce manquante du projet d’homme de métal — à condition d’incarner lui-même la nouvelle sentinelle. Le récit décrit alors une renaissance douloureuse, celle d’un homme transformé en Taillefer, prototype mi-humain mi-mécanique, envoyé au cœur des batailles les plus sanglantes.

À lire La vérité méconnue sur Jack Palmer qui révolutionne la satire sociale dans la BD française

- La dualité de Taillefer, tiraillé entre conscience humaine et puissance surhumaine, structure la dimension psychologique du récit.

- L’œuvre interroge de front les dérives du progrès scientifique, exposant la tentation de l’instrumentalisation de la science au service d’une guerre déshumanisante.

- Le ton résolument antimilitariste s’exprime dans les dialogues, dans la violence des affrontements et dans la solitude du héros, qui doute de ses choix et de la légitimité de sa mission.

Nous sommes confrontés à un récit où la tragédie de l’individu rejoint la critique globale de la modernité industrielle, offrant un contrepoint fort aux modèles américains du super-héros triomphant.

Personnages marquants et galerie de sentinelles #

L’univers de Les Sentinelles ne se limite pas à Taillefer. La série se distingue par la richesse de sa galerie de héros et d’antagonistes, tous porteurs de traumatismes et de convictions.

- Djibouti : Soldat de la Légion étrangère, dopé par des substances expérimentales, il incarne la violence brute et la marginalisation des « armes humaines » dans la logique militaire.

- Pégase : Aviateur transformé par une technologie de propulsion, il symbolise l’utopie du « soldat volant », mais aussi la fragilité physique face aux promesses de la science.

- Parmi les antagonistes, on retrouve l’Übermensch allemand, archétype du surhomme forgé par l’idéologie industrielle de l’Allemagne impériale, et le Cimeterre ottoman, figure menaçante qui incarne la terreur des armées orientales.

Le traitement psychologique de ces personnages est d’une rare finesse : chaque sentinelle porte les stigmates de son engagement, oscillant entre loyauté et doutes, tandis que les antagonistes reflètent les peurs collectives suscitée par la guerre moderne. Cette confrontation de profils met en lumière la dimension universelle des conflits intérieurs, questionnant la frontière entre humanité et monstruosité.

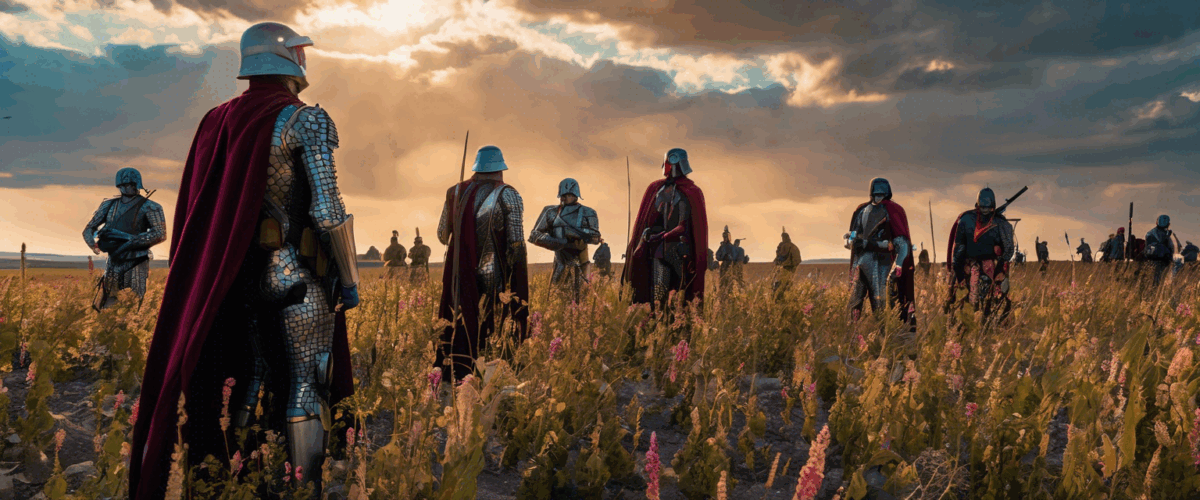

Une esthétique entre tradition et modernité #

Le travail graphique d’Enrique Breccia impose une signature visuelle inimitable. Le dessinateur s’inspire ouvertement des affiches de propagande du début du XXe siècle, tout en insufflant à chaque planche une modernité saisissante.

- Utilisation judicieuse de couleurs ternes, dominées par les ocres, gris et verts de tranchée, renforçant la sensation d’enfermement et de désolation.

- Traits épurés et mise en scène brutale, qui accentuent la dimension documentaire du récit et rappellent les gravures expressionnistes de l’époque.

- Construction de décors réalistes, où chaque ruine, chaque uniforme, et chaque machine s’ancre dans une volonté de fidélité historique.

Ce choix esthétique contribue à rendre l’univers crédible et immersif. Le dessin de Breccia ne cherche jamais l’artifice mais souligne, à chaque case, la violence des mutations technologiques et la précarité du vivant dans la guerre. La série rend ainsi hommage à l’histoire de la bande dessinée européenne tout en proposant une relecture visuelle du mythe du super-héros.

Science-fiction et uchronie : la guerre repensée #

La force du récit réside dans sa capacité à marier réalisme historique et inventions technologiques fictives, instaurant un dialogue constant entre passé et futur hypothétique.

- L’introduction de la pile au radium comme source d’énergie révolutionnaire n’est pas un simple artifice scénaristique, mais une réflexion documentée sur les promesses et les menaces liées à la découverte de nouveaux matériaux énergétiques, en écho aux travaux de Marie et Pierre Curie.

- La présence d’armures métalliques et de dispositifs électromécaniques imagine un détournement des avancées scientifiques au profit de la guerre industrielle, questionnant la frontière entre progrès et barbarie.

- Nous pouvons établir un parallèle avec le mythe du Golem ou de Frankenstein : la création d’un surhomme n’exonère jamais de la responsabilité éthique de l’inventeur.

La dimension uchronique prend toute sa mesure dans la façon dont la série s’autorise à remodeler l’histoire : et si, en 1915, la guerre de mouvement avait été décidée par des surhommes mécaniques ? Ce parti pris narratif offre une relecture stimulante des rapports entre science, pouvoir politique et morale, tout en magnifiant les angoisses contemporaines liées à la déshumanisation des conflits.

Réception critique et place dans le paysage BD #

La publication de Les Sentinelles suscite un accueil enthousiaste auprès d’un lectorat exigeant, mais aussi chez de nombreux critiques et professionnels du neuvième art.

À lire Les Passagers du Vent : Plongée dans la saga maritime qui a marqué la bande dessinée

- Le scénario, jugé solide et documenté, séduit par son refus de céder au manichéisme facile et par la profondeur de ses protagonistes.

- Le traitement mature des thématiques de guerre, loin des clichés héroïques, s’impose comme une des grandes réussites du cycle.

- Le parti pris graphique, bien que clivant, est fréquemment salué pour sa cohérence et son audace formelle.

La série s’est imposée comme un jalon essentiel de la bande dessinée européenne contemporaine, en hybridant avec intelligence les codes du super-héros américain et la tradition du récit historique franco-belge. À notre sens, cette capacité à faire dialoguer les genres et à proposer une réflexion sur la mémoire collective place Les Sentinelles au rang des œuvres incontournables pour tout amateur d’histoire et de science-fiction graphique.

Adaptations et héritage culturel #

Très tôt, les qualités cinématographiques de la série suscitent l’intérêt du monde de l’audiovisuel. Des projets d’adaptation en série TV sont évoqués, avec pour enjeu la transposition à l’écran de l’ambivalence morale et du souffle épique propres à la BD.

- Récemment, plusieurs sociétés de production françaises auraient amorcé des discussions pour porter la saga à la télévision, misant sur la richesse visuelle et narrative de l’œuvre pour toucher un large public.

- Le mythe des sentinelles françaises résonne particulièrement dans une époque marquée par la réémergence des questions mémorielles et scientifiques.

- L’influence de la série se perçoit chez une nouvelle génération d’auteurs, qui s’inspirent de cette hybridation réussie entre uchronie, critique sociale et réinvention du héros national.

À notre avis, Les Sentinelles s’impose aujourd’hui comme une référence marquante, offrant une réflexion précieuse sur l’instrumentalisation de la science, le souvenir des conflits, et l’évolution de l’héroïsme dans notre société contemporaine. L’œuvre continue de nourrir l’imaginaire collectif et d’inspirer la création, invitant sans cesse à interroger la frontière entre progrès et cauchemar industriel.

Plan de l'article

- Les Sentinelles : Quand la BD réinvente les super-héros dans la Grande Guerre

- Genèse et contexte éditorial de la série

- Synopsis et récit : un cyborg sur les champs de bataille de 14-18

- Personnages marquants et galerie de sentinelles

- Une esthétique entre tradition et modernité

- Science-fiction et uchronie : la guerre repensée

- Réception critique et place dans le paysage BD

- Adaptations et héritage culturel